シフト勤務者の有給休暇の付与日数はどう決める?

「シフト制で働くアルバイトやパートさんの有給の付与日数はどう計算すればいいの?」

そんな疑問を持つ企業担当者様向けに、厚生労働省の通達に基づいた判断方法をご紹介します。

1.シフト勤務者の付与日数<前提条件の確認>

取得要件の確認

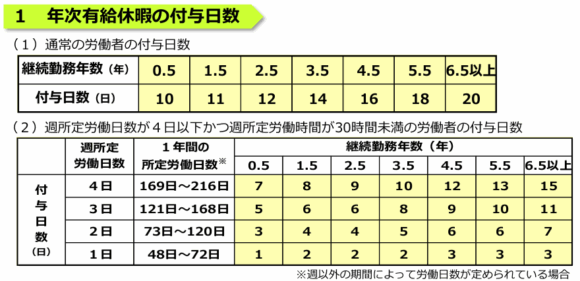

![]() まず、年次有給休暇は、以下の取得要件(①②)を満たしている場合に取得することができます。

まず、年次有給休暇は、以下の取得要件(①②)を満たしている場合に取得することができます。

| ①雇い入れの日から6ケ月間継続勤務していること |

| ②全労働日の8割以上を出勤していること |

それを踏まえて、次をみていきましょう。

通常付与か比例付与かの確認

週3~4日勤務で、1日5時間働いてもらっているパートさんがいます。有給休暇は何日付与すればいいでしょうか?

はい。ではもう一つ確認したいことがあります。そのパートさんは、有給休暇の付与日において、(4/1入社の場合、6か月後の10/1のこと。)今後1年間の働き方(所定労働日数)はどうなっていますか?

特に働き方に変更は無く、引き続き週3~4日勤務で、1日5時間働いてもらう予定です。

分かりました。この場合は下記の(2)の比例付与の表にあてはめて考えます。

※もし、働き方に変更があり、有給休暇の付与日において、今後1年間の働き方が週5日以上または週所定労働時間が30時間以上である場合は(1)の通常付与の表を使います。

2.シフト勤務者の付与日数<日数の算出>

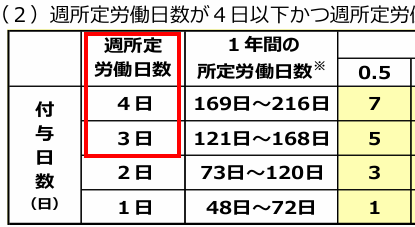

(2)の比例付与の表を使うことは分かりました。ではここはどっちを見ればいいですか?(多い方の「4日」でいいのかしら?多い方が嬉しい…!)

![]() 今回のように週の所定労働日数が一定していない場合は、隣の「1年間の所定労働日数」を見てみましょう。

今回のように週の所定労働日数が一定していない場合は、隣の「1年間の所定労働日数」を見てみましょう。

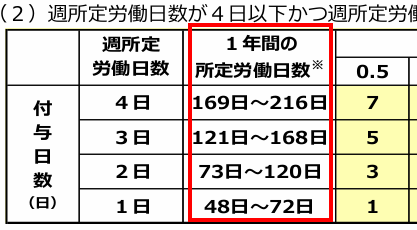

![]() ここに過去1年間(有給付与日の前日までの1年間)の実際の労働日数(有給取得日を含め、休日出勤日は除く)をあてはめ、付与日数を算出します。

ここに過去1年間(有給付与日の前日までの1年間)の実際の労働日数(有給取得日を含め、休日出勤日は除く)をあてはめ、付与日数を算出します。

![]() もし、まだ入社して6か月であれば、過去6か月間の実際の労働日数を2倍して、表にあてはめます。

もし、まだ入社して6か月であれば、過去6か月間の実際の労働日数を2倍して、表にあてはめます。

| 例)付与日より前6か月間の合計労働日数が78日だった場合 78日×2=156日 →表にあてはめると、121日~168日に該当するため、付与日数は5日となります。 |

上記の方法で算定した日数「以上」であれば問題はありません(労基法は「最低ライン」を定めているため、会社が独自に多めに付与することは可能)。

なお、上記の計算方法は下記の行政通達によるものです。

|

行政通達:平成16年8月27日、基発0827001号

非定型的パートタイムヘルパー等について、年次有給休暇が比例付与される日数は、原則として基準日において予定されている今後1年間の所定労働日数に応じた日数であるが、予定されている所定労働日数を算出し難い場合には、基準日直前の実績を考慮して所定労働日数を算出することとして差し支えないこと。したがって、例えば、雇入れの日から起算して6箇月経過後に付与される年次有給休暇の日数については、過去6箇月の労働日数の実績を2倍したものを「1年間の所定労働日数」とみなして判断することで差し支えないこと。

|

有給休暇の付与については、労働基準法でも定められています。きちんと管理し、法定要件を下回らないようにしましょう。有給付与や管理に不安がある際は、ぜひ弊社へご相談ください。