産前休暇中に出勤したら社会保険料の免除はどうなる?【ケース別解説】

産前産後休業期間中の社会保険料免除制度は、出産を控えた従業員や企業にとって大きな負担軽減となる重要な仕組みです。

しかし、実際の現場では

「産前休業中に急きょ1日だけ出勤しなければならなくなったけど、いいの?」

「予定日よりもかなり早い出産になったんだけど、申請はどうしたらいい?」

など、この場合の免除はどうなるの?という疑問が少なくありません。

![]() 急な人員不足や重要案件への対応など、想定外の事情で休業中に出勤せざるを得ないケースもあります。また、出産予定日よりもかなり早い出産になってしまった場合など体調の変化により、計画していた休業スケジュールが崩れることも珍しくありません。

急な人員不足や重要案件への対応など、想定外の事情で休業中に出勤せざるを得ないケースもあります。また、出産予定日よりもかなり早い出産になってしまった場合など体調の変化により、計画していた休業スケジュールが崩れることも珍しくありません。

![]() こうした場合、社会保険料免除の可否や届出のタイミングを誤ると、本来受けられるはずの免除が適用されない可能性があります。

こうした場合、社会保険料免除の可否や届出のタイミングを誤ると、本来受けられるはずの免除が適用されない可能性があります。

だからこそ、制度のルールと運用上の注意点を事前に押さえておくことが重要です。

産前産後休業期間中の保険料免除の要件

産前産後休業期間は、健康保険料や厚生年金保険料(事業主負担分を含む)が免除されることで、従業員と企業の双方が長期的に経済的な負担を軽減し、安心して出産・復帰できる環境を整えるための制度です。

免除対象となる要件をまとめると以下のとおりです。

| ①出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間で、妊娠または出産を理由として労務に服していない期間がある |

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩をいい、早産、死産、流産、人工妊娠中絶を含みます。

※給与の有無は問われないため、有給休暇を取得して(=給与が有る)、お休み(=労務に服していない)する場合でも免除の対象になります。

| ②被保険者(産前産後休業を取得する本人)が事業主へ申出を行い、申出をうけた事業主が「産前産後休業取得者申出書」を、産前産後休業期間中または休業終了後1か月以内に提出すること |

※産前産後は42日+56日=98日、約3か月もの期間があります。産休中に申請手続きを行えば、その期間の社会保険料は初めから請求されないことになります。産後に申請手続きを行う場合は、一旦社会保険料は請求され納付も行いますが、免除期間の社会保険料は、翌月以降の社会保険料へ充当されることになります。

想定外の事情で休業中に出勤、保険料の免除は?

ケース1 月末に出勤するパターン その月の保険料免除は✖

| 例) 産前休業期間:7/31~9/10(出産予定日:9/10) 産後休業期間:9/11~11/5 →8/30、8/31の2日間だけ出勤して欲しい |

ケース2 月の半ばに出勤するパターン 全期間、保険料免除〇

| 例) 産前休業期間:7/31~9/10(出産予定日:9/10) 産後休業期間:9/11~11/5 →8/29、8/30の2日間だけ出勤して欲しい |

申請手続きはどうしたらいいの?

手続方法(※ケース1(月末に出勤)の場合)

![]() 保険料免除の対象期間の整理

保険料免除の対象期間の整理

産前産後期間中に一部出勤した期間は「労務に服したことになる」ので、8/30と8/31は、保険料免除については産前産後休業期間中としては扱われなくなります。よって、保険料免除の対象期間は8/30と8/31を除いた、次のとおりになります。

| 例) 産前休業期間:7/31~8/29、9/1~9/10(出産予定日:9/10) 産後休業期間:9/11~11/5 |

![]()

免除手続きの届出の対象期間の確認

社会保険料の免除は1か月単位で行われ、その月の月末において産前産後休業期間中であることが免除の対象月と考えるため、月末を含まない期間については届出不要です。(=月末を含む期間だけ届出をすればOK)

| 産前休業期間:7/31~8/29、 産後休業期間:9/11~11/5 |

![]()

申請手続き

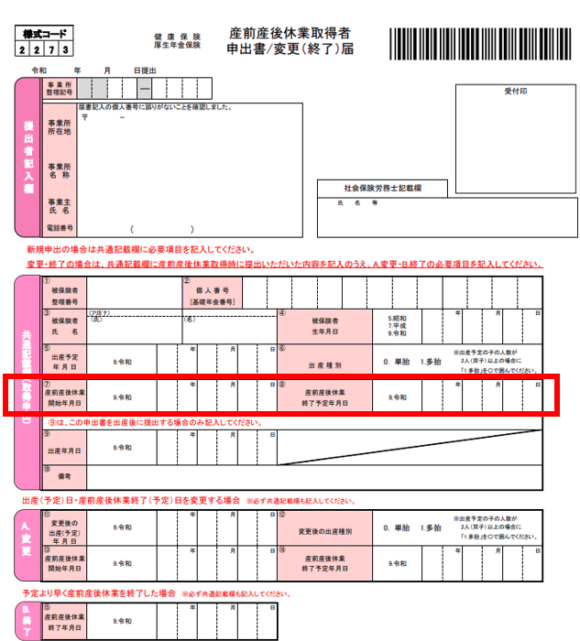

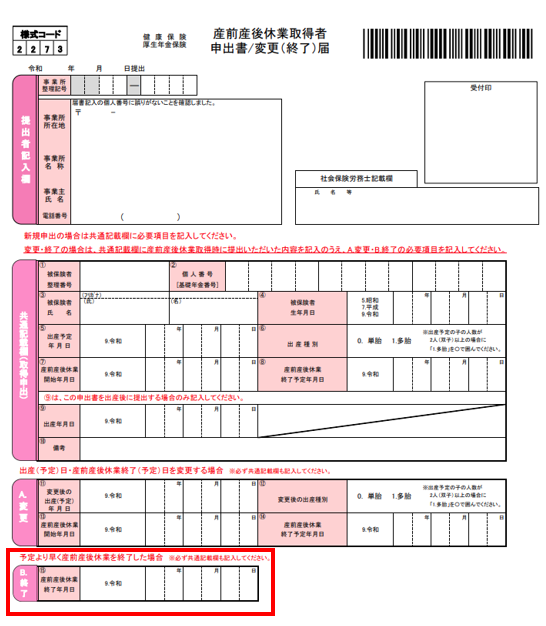

「産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届」を期間ごとに申請します。

※まだ1度も「産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届」を出していなかったとき。

| 【1枚目】

開始年月日:7月31日

|

【2枚目】

開始年月日:9月11日

|

※「産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届」を当初のスケジュール(7/31~11/5)で出した後に、一部出勤することになったとき

| 【1枚目】

終了年月日:8月29日

|

【2枚目】

開始年月日:9月11日

|

まとめ

![]()

産前休業中であってもやむを得ず出勤要請をすることもあるかもしれませんが、その場合は、本人の意思や体調はもちろんのこと、出勤日は免除に影響が出ないように「月の半ばにする」などの配慮が必要ですね。