労務のプロが教える就業規則が必要な会社と手続のすべて

「うちの会社は就業規則を作らないといけないの?」「従業員が少ないけど必要?」

そんな経営者・人事担当者の方へ、社会保険労務士が就業規則の法的義務についてわかりやすく解説します!

就業規則とは?

就業規則とは、企業が定める職場のルールブックと考えていただければ想像がしやすいかと思います。労働時間・賃金・退職など、労働条件を明確にすることで従業員が働きやすくなる、また、労使間のトラブルを未然に防ぐことができるため、就業規則の役割はとても重要です。

法律上、就業規則の作成・届出が「義務」となるのは?

労働基準法第89条により、常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成するだけでなく、行政官庁に届け出ることが義務づけられています。

※「常時10人以上の労働者」には正社員だけでなく、パート・バイトも含まれます。

「出向者」について…その労働者に対して「主たる賃金」を負担している場合、労働者としてカウントをすることになります。

※一般的には賃金を払っているのは雇用元である出向元だが、出向先が出向元に「出向者負担金」という名目で賃金を負担している場合は、実質的な賃金を負担していると言えますので出向先でカウントすることになります。

20人の労働者を使用する事業所で、そのうち常時5人のパートを使用している場合、パートの人数だけで考えると10人未満になりますが、パートの就業規則を作成する必要はありますか?

20人の労働者を使用する事業所で、そのうち常時5人のパートを使用している場合、パートの人数だけで考えると10人未満になりますが、パートの就業規則を作成する必要はありますか?

これは、お客様にもよくお問い合わせいただきますが、パートの方に通常の労働者の就業規則を適用しない場合は、パート自体が10人未満であっても、事業所全体で常時10人以上の労働者を使用する使用者は、パートの就業規則を作成して届出まで行う必要があります。ただし、通常の労働者の就業規則の一部をパートに準用させる措置をとれば、別途、パートの就業規則を作成する必要はありません。

これは、お客様にもよくお問い合わせいただきますが、パートの方に通常の労働者の就業規則を適用しない場合は、パート自体が10人未満であっても、事業所全体で常時10人以上の労働者を使用する使用者は、パートの就業規則を作成して届出まで行う必要があります。ただし、通常の労働者の就業規則の一部をパートに準用させる措置をとれば、別途、パートの就業規則を作成する必要はありません。

営業所が数カ所あり、各営業所はそれぞれ常時10人未満ですが、会社全体として常時10人以上になる場合、就業規則の作成・届出は必要ですか?

就業規則の作成・届出は「事業場」単位で考えます。

事業場は場所的観念によって判断されるものであって、いわゆる経営上一体をなす工場、支店等を総合した全事業を指すのではありません。したがって、場所的に独立した営業所は原則として事業場とみなされることから、各営業所で勤務している従業員が常時10人未満の場合は、就業規則の作成・届出の義務はありません。

就業規則に必ず記載しなければならない事項

1.始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項

2.賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項

3.退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

必要な手続きは?

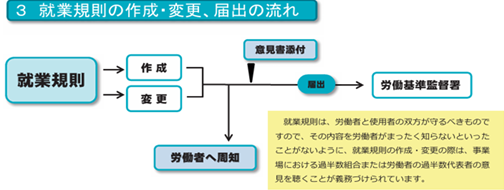

就業規則を作成・変更する際には、以下の手続きが必要です。

- 就業規則の作成・改定

(会社の実態に合わせたルールを整備) - 労働者代表から意見書を取得

(過半数代表者から就業規則の内容について意見を聴く) - 労働基準監督署に届出

(就業規則+就業規則(変更)届+意見書+新旧対照表を労働基準監督署へ届出) - 従業員への周知

(書面配布、社内提示など)

結局のところ、10人未満の会社は作らなくてもいい?

法律上は義務ではありませんが、以下のような理由から作成することをお勧めします。

→従業員が安心して働ける環境づくりにつながる

→解雇・懲戒処分などの根拠が明確になる

→トラブル防止・証拠対策に役立つ

社労士による就業規則サポート

当事務所では、以下のようなサービスをご提供しています。

→オーダーメイドの就業規則作成・見直し

→労働基準監督署への届出手続き代行

→規則の内容説明・従業員への周知支援

→法改正時の対応、アドバイス

企業の実情に合わせた就業規則を作成して、安心して働ける職場づくりを支援します。

ご相談・お問い合わせはお気軽に

「うちの会社は作成義務の対象?」「古い規則だけど大丈夫?」など、

どんな小さなご相談でも大歓迎です。

初回相談は無料となっておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。